Medicina monástica: encuentro de la fitoterapia medieval con la ciencia moderna Understand article

Traducido por I. Carrero, UVa. Un grupo de investigadores alemanes está sacando a la luz la sabiduría medicinal de la Edad Media.

monasterios como la abadía

cisterciense de Maulbronn, en

el sur de Alemania,

preservaron y transmitieron

importantes conocimientos

sobre plantas medicinales.

Imagen cortesía de

WeiterWinkel / Flickr

La mayoría de la gente piensa que las plantas medicinales son una opción claramente alternativa –algo que se puede tomar para la tos o el resfriado, pero no para enfermedades graves–. El doctor Johannes Mayer, historiador médico, tiene una visión algo más seria: cree que los remedios basados en plantas que se describen en textos medievales pueden ser un excelente punto de partida para obtener tratamientos modernos efectivos, incluso para enfermedades como el cáncer. Y no está solo, puesto que su trabajo ha atraído la atención (¡y el dinero!) de la potente empresa farmacéutica GlaxoSmithKline.

El foco de interés para el grupo de investigación del Dr. Mayer en la Universidad de Würzburg, Alemania, es la medicina monástica (Klostermedizin en alemán). En los últimos treinta años, distintos miembros del grupo han estado estudiando manuscritos de monasterios, datados desde el siglo VIII, traduciéndolos y publicando detalles de remedios vegetales y de los trastornos que se supone pueden curar.

du-Canigou fue construida

en el siglo X en el sur de

Francia. Tenía un jardín en el

que se cultivaban distintos

tipos de plantas medicinales

autóctonas.

Imagen cortesía de Isabelle

Kling

Este trabajo se acabó alejando de los aspectos históricos para acercarse a los científicos hace unos catorce años, cuando el grupo recibió la visita de un mánager de GlaxoSmithKline. Cuando este les preguntó: «¿Qué es la medicina monástica?, ¿consiste en rezar?», el Dr. Mayer le explicó que en realidad tratan de descifrar los tratamientos a base de hierbas documentados en los monasterios y de investigar sus efectos a nivel fisiológico.

Esa visita propició que se estableciera un grupo de investigación en la universidad, con el apoyo de GlaxoSmithKline, para buscar remedios eficaces actuales derivados del conocimiento monástico medieval. Hasta ahora la colaboración ha conducido al desarrollo de varios productos para tratar el resfriado común que se venden bajo la marca «Abtei» (el término alemán para «abadía»). El grupo tiene ahora relaciones con otras compañías farmacéuticas, así como con el Hospital Universitario de Würzburg.

El origen de resultados tan fructíferos es la abundancia de textos históricos. «Primero investigamos sobre las plantas que aparecían en los documentos de los monasterios y que se usaban en la Edad Media temprana y tardía, entre los siglos VIII y XII», dice el doctor Mayer. «Ahora estamos investigando sobre la historia completa, hasta nuestros días, de las plantas medicinales europeas y buscamos pistas sobre cuáles podrían ser útiles».

investigación Klostermedizin

empezó un proyecto junto

aAbtei para investigar los

ingredientes activos y los

mecanismos por los que el

lúpulo (Humulus lupulus) y la

valeriana (Valeriana

officinalis) actúan como

sedantes (ver, por ejemplo,

Schellenberg et al.,2004).

Descubrieron que los

lignanos del lúpulo actúan de

manera similar a la

adenosina, un

neurotransmisor inhibidor

que favorece el sueño. El

lúpulo funciona de manera

parecida a la hormona

melatonina, que regula

biorritmos corporales.

Imagen cortesía de Heike Will

La investigación implica varias etapas: traducir los textos (a menudo en latín medieval), identificar con precisión qué planta se usaba en cada tratamiento –tarea nada fácil debido a la inconsistencia y variedad de los nombres comunes empleados para muchas plantas– y, después, aislar los ingredientes activos.

Algunos de estos ingredientes se están probando en laboratorios del Hospital Universitario de Würzburg o de las compañías farmacéuticas colaboradoras. Por ejemplo, los investigadores del departamento de otorrinolaringología del hospital están estudiando actualmente los efectos de los extractos acuosos y alcohólicos de Osmunda regalis (helecho real) y Chelidonium majus (celidonia mayor) sobre cultivos de células de cáncer de oído. Finalmente, algunos de ellos, los más prometedores, se han seguido estudiando como posibles nuevos fármacos viéndose sometidos a ensayos clínicos y otros tests de acuerdo con los requerimientos legislativos. En el caso de que los extractos de helecho y celidonia fueran eficaces, los ensayos clínicos deberían llevarse a cabo fuera del hospital.

Este complejo proceso se refleja en el experto equipo multidisciplinar del Dr. Mayer, formado por especialistas de distintas ramas: historia de la medicina o latín y griego antiguo, aparte de químicos, biólogos y farmacólogos -todos necesarios para entender totalmente las recetas medievales-. También hay especialistas externos a los que el grupo puede recurrir -como un monje cisterciense que, además, es biólogo-.

La especialidad inicial del Dr. Mayer era la historia: «Primero estudié Historia, y luego Historia de la Medicina y así es como entendí que no sabíamos qué plantas se usaban realmente en la Edad Media. Por eso empecé a elaborar una base de datos sobre las plantas utilizadas históricamente en Europa», dice.

de salvia, se menciona en

manuscritos medievales

como útil para mejorar la

memoria. Investigaciones

recientes de la Universidad

de Newcastle, Reino Unido,

han demostrado que es

eficaz en este sentido (parece

que ayuda a reducir la

hidrólisis del

neurotransmisor acetilcolina),

lo que la puede hacer

adecuada para el desarrollo

de algún tratamiento contra

la demencia (Scholey et al.,

2008). Como el desarrollo de

fármacos y los ensayos

clínicos llevan tiempo, el Dr.

Mayer piensa que pueden

pasar otros diez años antes

de que esté disponible algún

fármaco obtenido de la

salvia.

Imagen cortesía de Heike Will

Aunque la mayoría de los textos clave están en latín, en muchos casos son traducción de textos anteriores escritos en árabe, y estos suelen contener conocimientos de antiguos autores griegos, como Aristóteles. Lo explica el doctor Mayer: «En la temprana Edad Media, en Europa no había mucha producción literaria y Plinio el Viejo (23-79 d. C.) era el autor antiguo más importante para la medicina monacal. Después, en el s. XI, se empezaron a traducir textos árabes al latín y, así, muchas plantas antes no utilizadas se introdujeron en la medicina europea».

Un ejemplo de esto es Alpinia officinarum, una planta que se usa para tratar problemas respiratorios y también para la relajación. Aunque esta planta es endémica de Europa, su uso medicinal no empezó hasta que no llegaron los textos árabes de medicina.

En su momento, la traducción de textos árabes contribuyó a ensombrecer la medicina monástica debido a que favoreció la fundación de muchas universidades en el s. XIII. A partir de este momento, empezó a haber médicos «profesionales» y la medicina monacal perdió importancia.

Hubo, sin embargo, un repunte de esta medicina en el siglo XVI debido a que muchos de los misioneros que fueron a la recién descubierta América eran monjes. «Los misioneros estaban interesados en descubrir lo que hacían los nativos americanos con las plantas propias de América del Sur y Central. Escribieron libros sobre el uso de esas plantas y enviaron la información a Europa», dice el Dr. Mayer.

Imagen cortesía de Heike Will

Hoy en día, el grupo del Dr. Mayer colabora no solo con la industria sino también con ciertos monasterios a los que aconsejan sobre las plantas que son más adecuadas para cultivar en sus jardines y sobre el uso de estas en infusiones y otras preparaciones. Incluso dan cursos en el monasterio local en Oberzell –lo que aporta financiación adicional, y muy necesaria, al grupo–.

El Dr. Mayer ha comprobado que cultivar plantas no es siempre el mejor medio para obtener de ellas lo que se busca, bien porque es difícil cultivarlas, o bien porque los ingredientes obtenidos de las plantas silvestres son mejores que los de las plantas cultivadas.

«Puedes ir al bosque a coger algunas de estas plantas, como Arnica montana, pero es difícil cultivarlas y que produzcan suficientes flores», dice; «sin embargo, en el campo crecen bien». Esto es, quizás, un claro recordatorio de la increíble complejidad de la naturaleza, tan evidente hoy como lo era para la gente de la Edad Media.

Remedios de confianza

ayudar cuando hay

problemas digestivos.

Imagen cortesía de Richardfabi

/ Wikimedia

Aunque en la medicina tradicional se han utilizado muchas plantas, pocas de ellas se han investigado científicamente para determinar si son remedios seguros y efectivos para las situaciones en que se aplican. Además de los estudios de laboratorio, como los realizados por el grupo del Dr. Mayer, también se debe valorar la eficacia clínica de los tratamientos.

Los científicos están de acuerdo en que la mejor forma de conocer los efectos de un tratamiento es llevar a cabo un estudio de calidad, un ensayo clínico aleatorizado controlado o RCT (de randomised controlled trial). Esto implica varias precauciones para estar seguros de que los resultados del ensayo no son sesgados:

ayudar a prevenir infecciones

del tracto urinario.

Imagen cortesía de Liz West /

Wikimedia

- El tratamiento que se estudia se compara con uno o más tratamientos «control» alternativos, incluyendo entre ellos un placebo (tratamiento sin efectos farmacológicos directos, como píldoras de azúcar).

- Los participantes en el ensayo se asignan a los distintos tratamientos al azar.

- Ni los pacientes ni el personal implicado en administrar los tratamientos saben cuál de ellos se está utilizando; esto se denomina «doble enmascaramiento».

- El ensayo se debe realizar con un número de personas suficiente como para que los resultados no se puedan deber a la casualidad (a mayor número, menor probabilidad de que esto ocurra).

Pese a que todo esto pueda parecer complicado, sin estas precauciones los resultados podrían deberse a factores independientes del tratamiento, de manera que no serían fiables. Incluso cuando se lleva a cabo un estudio de calidad, los resultados se tienen que examinar junto a otros de ensayos similares para analizar todas las evidencias en conjunto. (Para saber más sobre ensayos clínicos, ver: Garner & Thomas, 2010 y Brown, 2011.)

efectivo para tratar la

depresión en distintos

ensayos clínicos.

Imagen cortesía de Heike Will

Los tratamientos de fitoterapia que tienen una buena base de evidencia incluyen:

- Alcachofa (Cynara scolymus), que puede ayudar en problemas digestivos debido a que aumenta el flujo biliar y ayuda a digerir las grasas. Ver evidencias en: The Handbook of Clinically Tested Herbal Remediesw1.

- Arándano (Vaccinium macrocarpon), que ayuda a prevenir infecciones urinarias: beber zumo de arándanos puede contribuir a que las bacterias tengan menor capacidad de adherencia a las paredes del tracto urinario. (Sin embargo, una revisión reciente ha llegado a la conclusión de que los arándanos son menos efectivos de lo que se pensaba). Ver la página web de Cochrane Collaborationw2 para las evidencias.

- Hipérico (Hypericum perforatum), que es tan efectivo para tratar la depresión como algunos fármacos antidepresivos pero, como estos, puede tener efectos secundarios. Ver evidencias en: The Handbook of Clinically Tested Herbal Remediesw1.

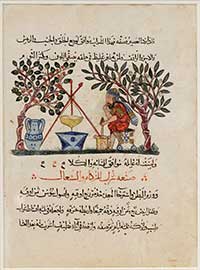

Actividad para el aula

Materia Medica de

Dioscórides (ca. 40-90 d. C.),

que muestra a un médico

preparando un elixir.

Procedente de Irak, o del

norte de Mesopotamia,

probablemente de Bagdad.

Imagen de dominio público /

Wikimedia Commons

Los estudiantes pueden llevar a cabo su propia investigación sobre qué plantas medicinales han resultado ser efectivas y cuáles no. Se les puede pedir que investiguen alguno de los remedios más comunes (p. ej., equinácea, onagra, gingko, ginseng, valeriana) y que expliquen lo que dice la información disponible y qué fiabilidad piensan que tiene.

Uno de los mejores recursos para conocer detalles sobre la eficacia de cualquier medicina es la página web de Cochrane Collaborationw2. Esta web elabora revisiones de ensayos clínicos para establecer si hay evidencias claras de la efectividad de tratamientos concretos. Se puede acceder a las revisiones a través de la web de Cochrane.

Otro recurso es The Handbook of Clinically Tested Herbal Remediesw1 de Marilyn Barrett (2004), que también tiene acceso en línea. La autora ha recopilado evidencias de ensayos sobre más de 30 remedios vegetales comúnmente usados, junto con revisiones sobre cada ensayo y una valoración de la calidad de la evidencia que aporta cada uno de ellos (con escala de I, II o III).

References

- Brown A (2011) ¿Sólo efecto placebo? Science in School 21.

- Garner S, Thomas R (2010) La evaluación de los tratamientos médicos. Science in School 16.

- Schellenberg R et al. (2004) The fixed combination of valerian and hops (Ze91019) acts via a central adenosine mechanism. Planta Medica 70(7): 594–597

- Scholey AB et al. (2008) An extract of Salvia (sage) with anticholinesterase properties improves memory and attention in healthy older volunteers. Psychopharmacology 198:127–139. doi: 10.1007/s00213-008-1101-3

Web References

- w1 – Una buena recopilación de información que valora los tratamientos a base de hierbas es: Barratt M (2004) The Handbook of Clinically Tested Herbal Remedies Volume 2. USA: Haworth Press, Inc. ISBN: 0-7890-2724-0.

- w2 – La Cochrane Collaboration elabora revisiones sobre datos de ensayos clínicos, incluyendo algunos sobre plantas medicinales, a los que se puede acceder a través de la página web de Cochrane.

-

La revisión más reciente sobre la evidencia de la efectividad de los arándanos en la prevención de infecciones del tracto urinario no ha mostrado que haya beneficios significativos.

-

Resources

- La página web The Science and Plants for Schools ofrece recursos para la enseñanza sobre medicamentos y drogas procedentes de plantas. Proponen un formato de fichas para una actividad adecuada para estudiantes de más de 16 años que profundiza sobre los fármacos derivados de plantas, pero que también se puede usar para introducir a estudiantes más jóvenes en cuestiones sobre venenos vegetales.

- Para saber más sobre la ciencia árabe y sobre la medicina entre los siglos VII y XVII, ver:

-

Khan Y (2006) 1000 años de ciencia relegada. Science in School 3.

-

- Para conocer mejor el trabajo del grupo de investigación del Dr. Mayer, ver la página web de Forschergruppe Klostermedizin (en alemán).

Review

Es por todos conocido que las plantas son útiles en múltiples aspectos del día a día; este artículo describe una de sus aplicaciones: cómo se pueden usar las plantas monásticas medievales como origen de medicinas actuales. Es muy interesante la evidente relación entre historia, aspectos religiosos y disciplinas científicas como biología vegetal, química y farmacia. Igualmente interesante es el complejo procedimiento que permite obtener información útil de los manuscritos monacales del Medievo. Por encima de todo, el artículo muestra de forma clara cómo se puede transferir el conocimiento a través del tiempo y entre diferentes civilizaciones.

El artículo es una excelente fuente de información para lecciones interdisciplinares. Sus aspectos más destacados podrían ser:

- Ingredientes naturales para medicinas modernas

- Uso del conocimiento tradicional para nuevos descubrimientos

- Transferencia del conocimiento a lo largo del tiempo y entre civilizaciones

Preguntas para comprobar el grado de comprensión podrían ser:

- ¿Por qué es difícil reunir información útil sobre plantas que se podrían usar para el tratamiento de enfermedades?

- La industria farmacéutica normalmente se basa en el trabajo combinado de biólogos, químicos, farmacólogos y médicos para desarrollar nuevos fármacos. En el caso de las medicinas monacales descritas en este artículo, se necesitan investigadores de un amplio espectro de disciplinas. Explica por qué tiene que ser así.

- Una vez identificadas las plantas medicinales, ¿por qué es difícil obtener grandes cantidades de plantas específicas o de sus ingredientes activos?

Michalis Hadjimarcou, Chipre