Die spannende Zukunft des 3D Drucks Understand article

Was als Science-Fiction Konzept begann, ist inzwischen Realität. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Innovationen im 3D Druck Fortschritte in einer Vielzahl wissenschaftlicher Disziplinen ermöglicht.

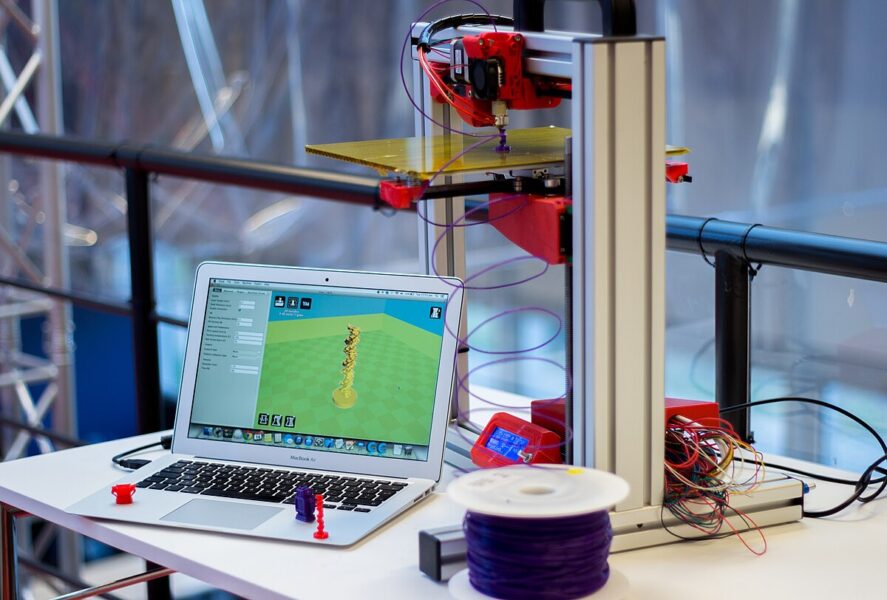

Bild: Jakub Zerdzicki/pexels

Eine kurze Geschichte des 3D-Drucks

Der 3D-Druck ist seit den späten 1940er und 1950er Jahren ein fester Bestandteil in Science-Fiction Geschichten. Das vielleicht bekannteste Beispiel ist der Replikator aus Star Trek: The Next Generation (1987), ein Gerät, das alles von einfachen Nahrungsmitteln bis hin zu größeren funktionalen Objekten auf Knopfdruck synthetisieren kann. Das Konzept ist ebenso einfach wie genial: Digitale Modelle werden in physische, dreidimensionale Objekte umgewandelt, indem Material Schicht für Schicht oder Voxel für Voxel (Voxel=Volumenpixel) aufgetragen und mit den bereits vorhandenen Schichten verbunden wird. Dadurch entsteht ein fertiges, potenziell sehr komplexes Objekt, ohne dass vorgefertigte Formen benötigt werden. Im Gegensatz dazu wird bei der subtraktiven Fertigung, z. B. beim Schnitzen oder Fräsen, ein Objekt aus einem soliden Block Ausgangsmaterial hergestellt, indem Material Stück für Stück abgetragen wird.

Der 3D-Druck schaffte den Sprung von Science-Fiction zur Realität in den 1980er Jahren. Aufgrund der hohen Kosten der Maschinen blieb die Technologie in den ersten zwei Jahrzehnten jedoch weitgehend auf industrielle Anwendungen beschränkt. Mit dem quelloffenen (Open-Source) RepRap Projekt (ein 3D-Drucker, bei dem die meisten Bestandteile selbst 3D-gedruckt werden können) begann die Demokratisierung des 3D-Drucks und ebnete den Weg für eine weite Verbreitung in Hobby-, Industrie- und Forschungsanwendungen. 3D-Drucker, die, wie der Cupcake CNC von MakerBot, mittels Filamentextrusion drucken, waren die Vorreiter, doch heute sind auch lichtbasierte 3D-Drucker weit verbreitet. Verbesserungen der Druckauflösung sowie die stetig wachsende Vielfalt der druckbaren Materialien haben den 3D-Druck zu einem unschätzbaren Werkzeug für die schnelle Prototypenentwicklung (Rapid Prototyping), die Fertigung nach Bedarf, sowie die wissenschaftliche und industrielle Forschung gemacht. Sie erlauben größere Vielseitigkeit und Flexibilität und treiben damit die Innovation in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen voran.

3D-Druck als Hobby oder für Schulprojekte

Filament-3D-Drucker sind in den letzten zehn Jahren äußerst erschwinglich geworden. Verschiedene Hersteller verkaufen zuverlässige, moderne Geräte für zwischen 200 € und 500 €. Aufgrund der wachsenden Beliebtheit des 3D-Drucks sind viele gebrauchte Geräte sogar noch günstiger erhältlich. Bevor Sie jedoch einen gebrauchten Drucker kaufen, sollten Sie sich über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Softwareupdates informieren.

Bild: Jonathan Juursema/Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Das Internet bietet Zugang zu zahlreichen Plattformen, wie z. B. Thingiverse und Printables, über die Nutzer kostenlose 3D-Modelle für den 3D-Druck bereitstellen und herunterladen können. Die Vielfalt der verfügbaren Modelle ist erstaunlich und reicht von kleinen Gadgets, Spielzeugen und Miniaturen für Brettspiele bis hin zu Werkstattzubehör oder Werkzeughalterungen. Darüber hinaus finden Sie sogar detaillierte Modelle von Motoren und anatomischen Gelenken oder Scans von Dinosaurierskeletten für Unterrichtszwecke und vieles mehr. Wenn die vorhandenen Modelle Ihren Anforderungen nicht entsprechen, können Sie mit 3D-Modellierungssoftware wie Blender oder FreeCAD Ihre eigenen Entwürfe erstellen. Auf Plattformen wie YouTube gibt es zahlreiche Kanäle mit Video-Tutorials, in denen Ihnen die Grundlagen der 3D-Modellierung vermittelt werden.

Verschiedene 3D-Drucktechnologien

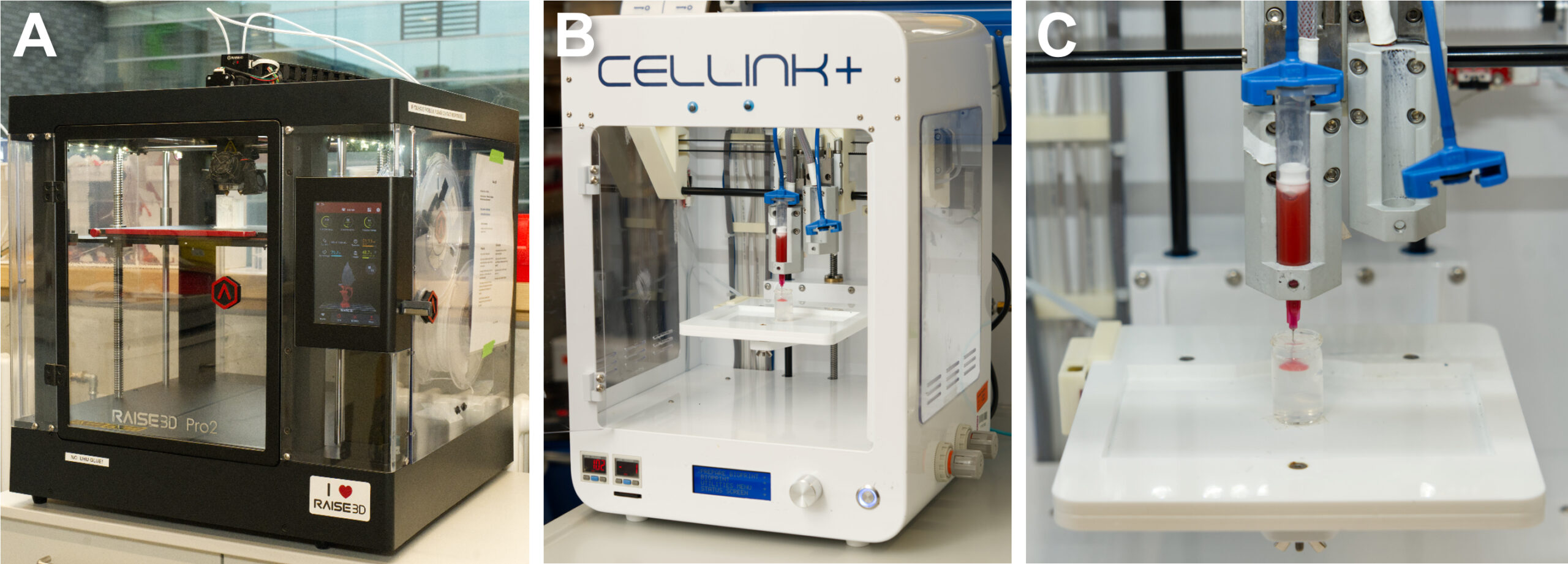

Unter den verschiedenen 3D-Drucktechnologien stechen zwei besonders hervor: extrusionsbasierte Verfahren wie das Fused Deposition Modeling (FDM) und der lichtbasierte 3D-Druck. Beim FDM-Verfahren wird ein thermoplastisches Material, in der Regel in Form eines Filaments, erhitzt, durch eine Düse extrudiert und in Schichten aufgetragen. Durch die Hitze verschmilzt jede neue Schicht mit der darunter- und den danebenliegenden Schichten, um eine einheitliche, feste Struktur zu erzeugen. In der Regel nutzen 3D-Drucker, die zu Hobbyzwecken gekauft werden, FDM-Technologie, weshalb die meisten Leute, wenn sie „3D Druck“ hören, an FDM-basierten 3D-Druck denken.

Bilder bereitgestellt von den Autoren

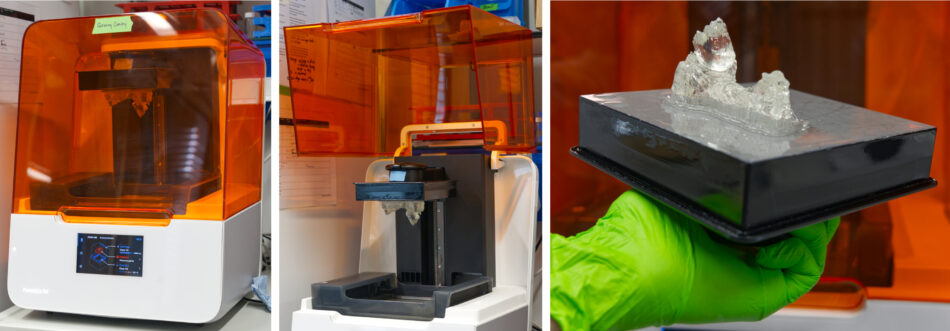

Im Gegensatz dazu wird beim lichtbasierten 3D-Druck Licht einer bestimmten Wellenlänge verwendet, um ausgewählte Bereiche in einem Tank, gefüllt mit flüssigem fotosensitivem Harz, zu einem festen Objekt auszuhärten. Diese Technologie ermöglicht einen sehr präzisen Druck und wird häufig im akademischen und medizinischen Bereich eingesetzt, wo hochpräzise Teile benötigt werden, z. B. Zahnspangen in der Zahnmedizin. Lichtbasierter 3D-Druck wird aber auch für die schnelle und günstige Herstellung von Prototypen oder im Hobbybereich verwendet, beispielsweise zur Herstellung von Spielfiguren.

Bilder bereitgestellt von den Autoren

In der Industrie werden auch andere Formen des 3D-Drucks eingesetzt, vor allem das so genannte pulverbettbasierte Schmelzen oder selektive Lasersintern, welches in der Luft- und Raumfahrt, im Transportwesen und in der industriellen Werkzeugherstellung Anwendung findet. Bei diesem Verfahren wird ein Pulver – z. B. Keramik, Polymer oder Metall – mit einem Laser gezielt erhitzt, wodurch es schmilzt und Schicht für Schicht ein festes Objekt bildet. In der Bauindustrie wird bei extrusionsbasierten Druckverfahren eine Art Zement anstelle von Polymerfilament verwendet und durch eine Düse extrudiert, was den 3D-Druck ganzer Häuser ermöglicht.

Dieser Artikel befasst sich hauptsächlich mit lichtbasierten 3D-Druckverfahren – der Kerntechnologie, die im Exzellenzcluster 3D Matter Made to Order (3DMM2O) an der Universität Heidelberg (UHD) und dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Ansätze für den lichtbasierten 3D-Druck, die sich in der Ausführung unterscheiden, aber demselben allgemeinen Prinzip folgen: Ein fotosensitives Harz wird, von einem Laser oder einer LED, mit Licht einer spezifischen Wellenlänge bestrahlt, wodurch lokale Fotopolymerisation ausgelöst und das flüssige Harz fest wird. Durch diesen Prozess der Aushärtung entsteht das endgültige 3D-Objekt.

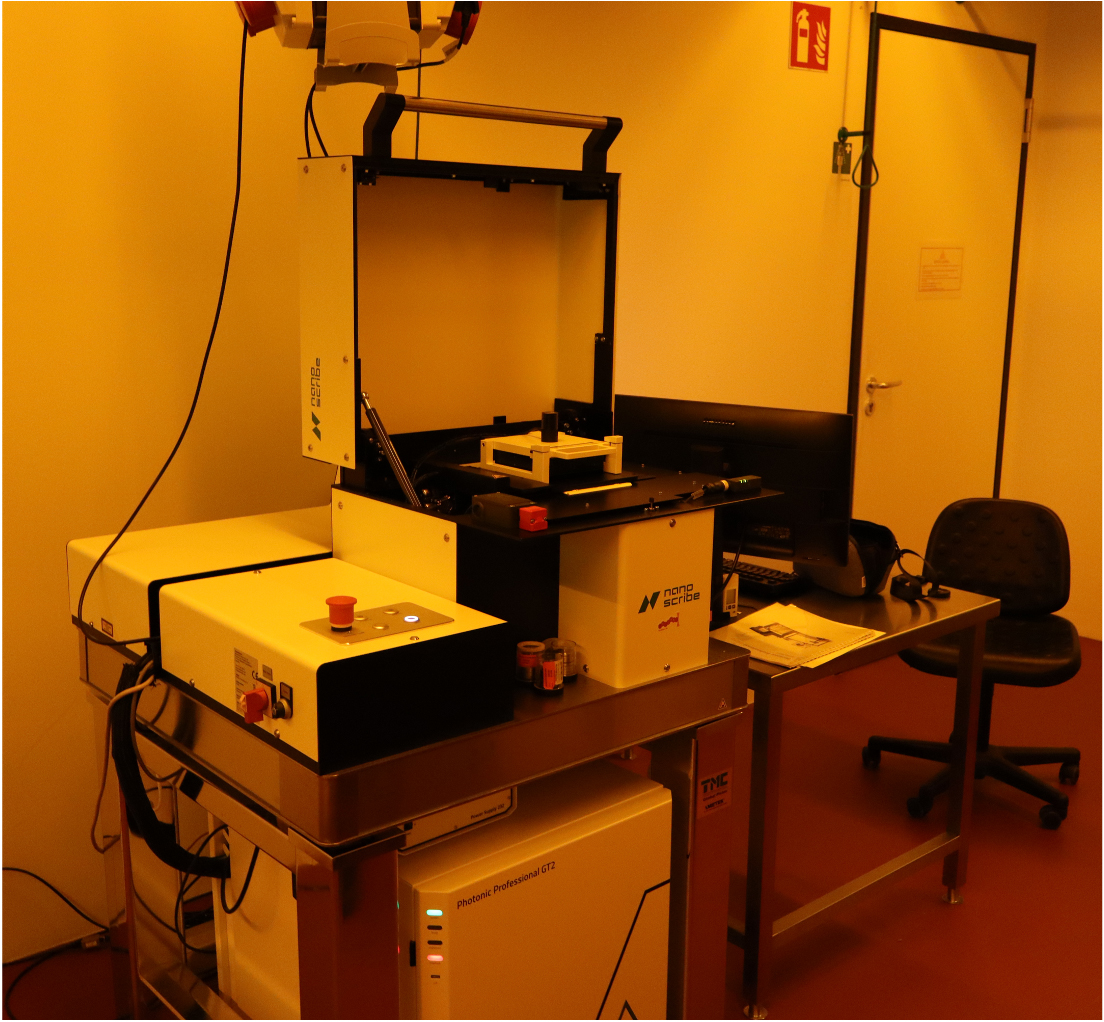

Was bedeutet „Foto-“

In diesem Zusammenhang bezieht sich die Vorsilbe „‚Foto‘“ auf Licht. Ein fotosensitives Harz ist ein Material, das bei Lichteinwirkung eine Polymerisation durchläuft – ein Prozess, der als Fotopolymerisation bekannt ist. Dieses Licht kann sichtbar, ultraviolett oder infrarot sein, je nach der gewählten Drucktechnik. Obwohl fotosensitive Harze oft eine optimale Empfindlichkeit für bestimmte Wellenlängen aufweisen, können sie auf ein breites Spektrum von Wellenlängen reagieren. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Exposition gegenüber weißem Licht zu begrenzen, da es die Polymerisation vorzeitig auslösen und den 3D-Druckprozess beeinträchtigen kann. Hochauflösende 3D-Drucker sind in der Regel in lichtkontrollierten Umgebungen untergebracht, in denen gelbes anstelle von weißem Licht verwendet wird, um solche Probleme zu minimieren.

Bild bereitgestellt von den Autoren

Verschiedene 3D-Druckverfahren haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Ein wichtiger Parameter ist die Auflösung. Im Zusammenhang mit dem 3D-Druck bezieht sich „Auflösung auf den kleinsten Abstand zwischen zwei separaten Objekten, die ein Drucker kontrollierbar drucken kann. Der FDM-basierte 3D-Druck ist für seine Geschwindigkeit bekannt und wird vor allem für die Herstellung größerer Objekte verwendet, wobei die Auflösung typischerweise bei etwa 100 Mikrometern liegt. Im Gegensatz dazu zeichnen sich lichtbasierte 3D-Druckverfahren durch hohe Auflösungen aus und bieten eine klarer definierte Oberflächentextur, sind aber im Allgemeinen langsamer und besser für die Herstellung kleinerer, detaillierterer Objekte geeignet.

Die vielen Formen der Zukunft des 3D-Drucks

Kommerzielle 3D- Drucksysteme bieten eine breite Palette von Auflösungen und Materialien, stoßen aber im Mikro-, Nano- und Molekularbereich an erhebliche Grenzen. So erreichen die meisten modernen kommerziellen lichtbasierten 3D-Drucker nur eine Auflösung von maximal 10 Mikrometern. Die Verlagerung des 3D-Drucks auf die Nanoskala durch den Einsatz technologisch fortschrittlicher lichtbasierter Mikrodrucker eröffnet neue Möglichkeiten für Forschende in einer Vielzahl von Fachgebieten, von der Untersuchung zellulärer Interaktionen bis hin zu gedruckter Mikroelektronik und -robotik. Um jedoch wirklich die nächste Generation der 3D-Drucktechnologie zu erreichen, sind Fortschritte in drei Schlüsselbereichen erforderlich: bei den zu druckenden digitalen Entwürfen und Modellen, für den Druckprozess verwendeten Materialien und den Druckern selbst. Fortschritte in diesen Bereichen öffnen die Türen für 3D-gedruckte Mikrostrukturen zu vielen innovativen Anwendungen in der Elektronik, Optik, Informatik und den Biowissenschaften.

Viele Forschungsgruppen auf der ganzen Welt arbeiten daran, alle Bereiche des 3D-Drucks voranzubringen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Forschung von 3DMM2O. Unter dem Motto „feiner, schneller und mehr“ zielen die Forschenden von 3DMM2O darauf ab, die räumliche Auflösung von 3D Druckern zu verbessern, die Skalierbarkeit der Herstellungsverfahren zu erhöhen und die Vielfalt der druckbaren Materialien zu erweitern.[1] Darüber hinaus entwickeln sie bahnbrechende Anwendungen im Ingenieurwesen, der Elektronik und in den Biowissenschaften, insbesondere im Nanometerbereich. Im Folgenden stellen wir zwei aktuelle Anwendungen des 3D-Drucks in der Forschung vor und untersuchen dann, wie 3D Druck durch den Einsatz von Mikroalgen nachhaltiger wird.

Beispiel 1: 3D-Druck in der Krebsforschung

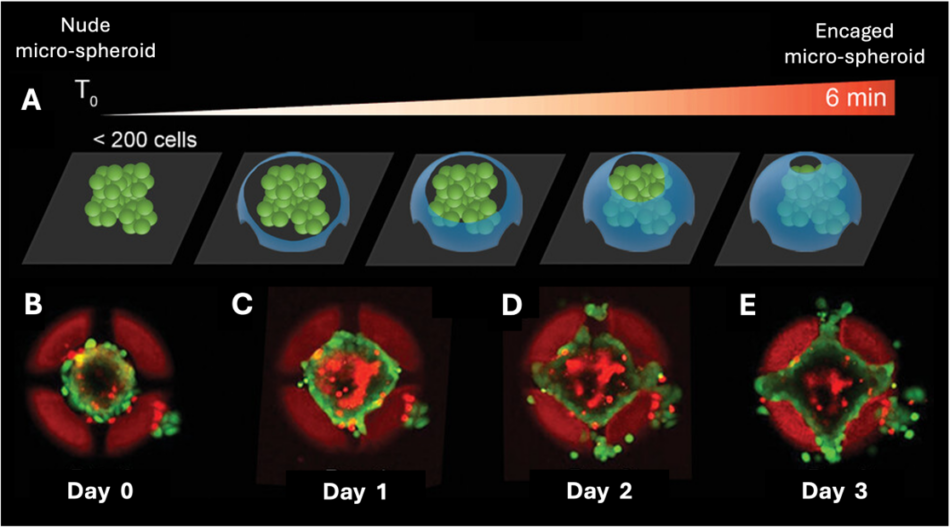

Die Auswirkung von 3D-Umgebungen auf Zellen, sowie deren räumliche Einengung sind wichtige Themen in der Krebsforschung. Um diese Faktoren besser untersuchen zu können, nutzen Wissenschaftler Modellsysteme. Hierzu werden von den Forschenden kugelförmige Aggregate aus einigen hundert Zellen, sogenannte Sphäroide, verwendet. Sphäroide können das Gewebe und das Verhalten von Tumoren in einer streng kontrollierten Umgebung nachahmen, was sie zu einem wirkungsvollen Modell für die Krebsforschung und die Arzneimitteltestung macht. Traditionell werden diese Sphäroide schwimmend in Miniaturflaschen analysiert. Nun haben Forschende eine innovative und skalierbare Methode entwickelt, um die Sphäroide einzuschließen, indem sie eine Iglu-ähnliche Struktur mit Nanometerauflösung um sie herum drucken, ohne dabei ihre Lebensfähigkeit zu beeinträchtigen.[2] Dies vereinfacht die Verarbeitung einer großen Anzahl von Sphäroiden und ermöglicht Experimente mit hohem Durchsatz, d. h. Versuchsaufbauten, die in kurzer Zeit und mit vergleichsweise geringem menschlichem Aufwand eine große Menge an Daten liefern können, da dabei üblicherweise verschiedene Variablen parallel untersucht werden. Folglich können Forschende mehr Tests durchführen, ein breiteres Spektrum von Bedingungen untersuchen und so zum Fortschritt in der personalisierten Medizin beitragen.

Bild adaptiert von Referenz [2].

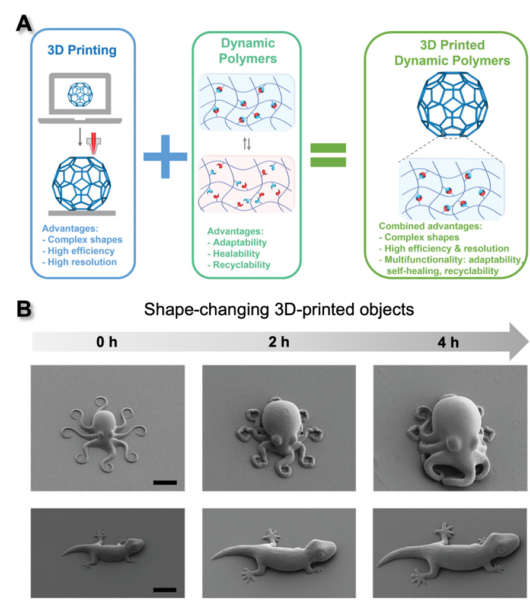

Beispiel 2: Formverändernde 3D-gedruckte Objekte

Wenn ein fotosensitives Harz aushärtet, bilden seine Moleküle kovalente Bindungen. Diese Bindungen sind außergewöhnlich stark, aber nicht flexibel oder nachträglich anpassbar. Das führt zu starren 3D-Strukturen, die zwar als Struktur- oder Konstruktionswerkstoff, aber nicht als Funktionswerkstoff verwendet und nur schwer recycelt werden können, was die Anwendungsmöglichkeiten einschränkt und erhebliche Umweltprobleme schafft. Um diese Herausforderung zu meistern, haben Forschende neuartige Harze entwickelt, die während des Aushärtens dynamische kovalente Bindungen bilden, [3] die sich, ausgelöst durch äußere Reize wie Wärme, Licht oder Änderungen des pH-Werts, lösen und neu bilden können. Infolgedessen weisen die gedruckten Objekte außergewöhnliche Eigenschaften auf, darunter die Fähigkeit, Form und Größe zu verändern und sich selbst zu heilen. Dynamisch kovalente Bindungen ermöglichen sogar das Recyclen von 3D-gedruckten Strukturen.

Bild adaptiert von Referenz [4].

Grüner 3D-Druck

Der 3D-Druck ist von Natur aus nachhaltiger als subtraktive Verfahren, da dabei deutlich weniger Abfall anfällt. Das Verfahren belastet jedoch nach wie vor die Umwelt, da es auf thermoplastische Kunststoffe (extrusionsbasierte 3D-Drucker) oder fotosensitive Harze (lichtbasierte 3D-Drucker) angewiesen ist, die in der Regel aus Petrochemikalien gewonnen werden. Diese Abhängigkeit trägt zum Verbrauch der fossilen Energieträger und zur Freisetzung von Treibhausgasen bei.

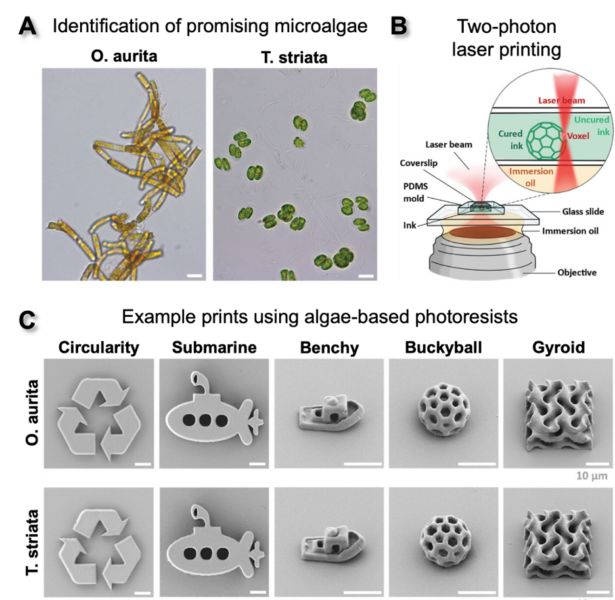

Um die Nachhaltigkeit von 3D-Drucken zu verbessern, untersuchen Forschende den Einsatz von Mikroalgenöl als alternative und erneuerbare Quelle für fotosensitive Harze.[5] Ein Standard-Fotoharz enthält zwei Hauptkomponenten: die fotoreaktiven Monomere und einen Fotoinitiator. Bei Lichteinwirkung wird der Fotoinitiator angeregt und überträgt Energie auf die fotoreaktiven Monomere. Dadurch wird die Polymerisation ausgelöst – eine Kettenreaktion, durch die sich die Monomere miteinander verbinden und eine feste Struktur bilden.

Die Forschenden machten sich den von Natur aus hohen Lipidgehalt – in erster Linie Triglyceride – der Mikroalgen Odontella aurita und Teraselmis striata zunutze, indem sie diese als fotoreaktive Monomere einsetzten. Gleichzeitig dient das in den Algen enthaltene Chlorophyll als Fotoinitiator. Diese Biotinten ermöglichen die Herstellung von 3D-Strukturen mit einer Auflösung im Submikrometerbereich, mit geringer Toxizität und hoher Biokompatibilität. Das macht sie zu geeigneten Materialien für Anwendungen in der biologischen Forschung und möglicherweise sogar in der Medizin. Außerdem stammen sie aus einer regenerativen, nachhaltigen Ressource.

Bild adaptiert von Referenz [5].

Fazit

Der 3D-Druck hat sich von einem Science-Fiction-Konzept zu einer transformativen Technologie entwickelt, die zahlreiche wissenschaftliche Fortschritte möglich macht. Obwohl wir noch weit von den futuristischen Visionen entfernt sind, die in Science-Fiction-Geschichten beschrieben werden, arbeiten Forschende daran, die Kluft zwischen Vorstellung und Realität zu überbrücken. Wir hoffen, dass dieser Artikel einen interessanten Einblick in die Welt des 3D-Drucks gibt. Im Mittelpunkt steht nicht nur die Technologie selbst, sondern auch die bahnbrechende Arbeit des Exzellenzclusters 3DMM2O und anderen Forschenden, die die Möglichkeiten der 3D-Drucktechnik erweitern und ihre Grenzen neu definieren.

Glossar

Auflösung: Im 3D-Druck bezieht sich Auflösung auf den geringsten Abstand zwischen zwei gedruckten Objekten (typischerweise Linien in einem Test), bei dem diese Objekte noch unterschieden werden können. Je kleiner dieser Abstand ist, desto besser ist die Auflösung und desto höher ist der mögliche Detailgrad.

Bio-Tinte: Hier bezieht sich Bio-Tinte auf Tinten/Druckmaterialien (fotosensitive Harze), die aus lebenden biologischen Quellen, wie z. B. Mikroalgen, gewonnen werden.

Biokompatibilität: Kompatibilität mit biologischen Systemen. Einige Materialien sind nicht biokompatibel; sie können für biologische Prozesse giftig sein oder diese beeinträchtigen.

Extrusionsbasierter 3D-Drucker: Ein 3D-Drucker, der Material schichtweise aufträgt und dabei in der Regel benachbarte Schichten miteinander verschmilzt, um ein festes 3D-Objekt zu bilden.

Fotoharz: Ein fotosensitives Harz besteht aus Monomeren und Fotoinitiatormolekülen. Bei Bestrahlung mit Licht einer bestimmten Wellenlänge lösen die Fotoinitiatoren eine Kettenreaktion aus, die die Monomere in Polymere umwandelt, wodurch das Harz verfestigt wird.

Lichtbasierter 3D-Drucker: Ein 3D-Drucker, der ein fotosensitives Harz mit Hilfe von Licht selektiv Schicht für Schicht aushärtet, um ein festes 3D-Objekt zu erzeugen.

Mikrostruktur: Die Struktur eines Objekts im Mikrometerbereich, die sich erheblich von seinem Aussehen im makroskopischen Maßstab (mit bloßem Auge sichtbar) unterscheiden kann.

Minimale Merkmalsgröße: Das kleinstmögliche Detail, das ein 3D-Drucker zuverlässig herstellen kann.

Nanoskala: Ein Objekt im Nanomaßstab weist Merkmale im Submikrometerbereich auf, die typischerweise zwischen 1 und 1000 Nanometern groß sind.

Polymer: Ein Polymer ist ein Makromolekül, das aus vielen sich wiederholenden Untereinheiten besteht.

Skalierbarkeit: Bei Experimenten oder in der industriellen Fertigung bezieht sich die Skalierbarkeit darauf, wie gut sich ein Prozess für die Produktion mit hohem Durchsatz oder die Massenfertigung anpassen lässt. Um die Skalierbarkeit zu verbessern, sind oft erhebliche Änderungen am Aufbau oder der Einsatz von Spezialwerkzeugen erforderlich.

Thermoplastisches Material: Ein thermoplastisches Material wird beim Erhitzen auf eine bestimmte Temperatur weich und verfestigt sich beim Abkühlen. Im Gegensatz zu Materialien, die beim Erhitzen verkohlen, können Thermoplaste mehrfach umgeformt werden.

Voxel: Ein Pixel ist ein diskreter Punkt in einem XY-Koordinatensystem. Ein Volumenpixel, oder Voxel, fügt dem Koordinatensystem eine dritte Dimension (Z-Achse) hinzu. Beim hochauflösenden 3D-Druck stellt ein Voxel die kleinstmögliche 3D-Einheit dar, die ein Drucker herstellen kann.

References

[1] Blasco E et al. (2024) 3D Matter Made to Order. Advanced Functional Material 34. doi: 10.1002/adfm.202315919

[2] Taale M et al. (2024) In Situ Fabrication of Constraints for Multicellular Micro-Spheroids Using Two-Photon Lithography. Advanced Functional Material 34. doi: 10.1002/adfm.202302356

[3] Zhu G et al. (2024) Introducing Dynamic Bonds in Light-based 3D Printing. Advanced Functional Material 34. doi: 10.1002/adfm.202300456

[4] Jia Y et al. (2022) Covalent Adaptable Microstructures via Combining Two-Photon Laser Printing and Alkoxyamine Chemistry: Toward Living 3D Microstructures. Advanced Functional Material 33. doi: 10.1002/adfm.202207826

[5] Vazquez-Martel C et al. (2024) Printing Green: Microalgae-Based Materials for 3D Printing with Light. Advanced Functional Material 36. doi: 10.1002/adma.202402786

Resources

- Read about the first ESA 3D printer in the International Space Station.

- Discover a beautiful example of 3D-printed aluminium frame for a satellite electronics board designed by ESA.

- Explore viscoelasticity by making slime: Ospina V, Ospina C (2024) Beyond solids and liquids: the science of slime. Science in School 67.

- Try some simple experiments to illustrate temporal additive colour mixing: Anta A, Goiri E (2024) Colour magic: additive mixing and coloured shadows. Science in School 70.

- Explore the science behind anamorphosis: Liang Y (2024) Exploring anamorphosis: revealing hidden images with mirrors. Science in School 68.

- Combine physics, programming, and art and design with this creative project: Gajić B et al. (2022) Design and build a smart lamp. Science in School 60.

- Try this role-playing activity to understand how research projects are funded and the importance of basic research: McHugh M (2022) What is it good for? Basic versus applied research. Science in School 55.

- Learn how plasma-activated water can be used as a sterilizing solution: Barth N (2025) The power of plasma: turning water into an eco-friendly disinfectant. Science in School 71.

- Read about the colour blue in nature and the chemistry behind it: Bettucci O (2022) Colour in nature: true blue. Science in School 60.

- Read about the complex environmental effects of food packaging: Barlow C (2022) Plastic food packaging: simply awful, or is it more complicated? Science in School 56.

- Read an article about the PhET website and the use of virtual labs in science classes: Senapati S (2021) Virtual labs, real science. Science in School 52.

Review

Dieser Artikel bietet eine faszinierende Erkundung des 3D-Drucks, von seinen Ursprüngen in der Science-Fiction bis hin zu seinen transformativen Anwendungen in der heutigen Forschung und Technologie. Lehrerinnen und Lehrer können ihn als Sprungbrett für einen interdisziplinären Unterricht nutzen, der Wissenschaft, Technologie, Technik, Kunst und sogar Ethik miteinander verbindet. Der Artikel befasst sich zwar mit komplexen Themen wie Fotopolymerisation und hochauflösendem Druck, bietet aber eine wertvolle Gelegenheit, diese Konzepte auf verständliche Weise vorzustellen. Für Pädagogen bietet er die Möglichkeit, SchülerInnen mit realen Beispielen wie Krebsforschung und nachhaltigen Materialien vertraut zu machen und gleichzeitig Diskussionen über die ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien

Um den Artikel für Oberschüler noch relevanter zu machen, sollten Sie lokale Beispiele für 3D-Druckanwendungen einbeziehen oder den Artikel mit praktischen Projekten verknüpfen. Die Schüler könnten sich mit einfacher 3D-Modellierungssoftware auseinandersetzen, einfache Objekte entwerfen oder recherchieren, wie der 3D-Druck in ihrer Gemeinde eingesetzt wird. Durch das Hinzufügen dieser praktischen Komponenten können Lehrkräfte dazu beitragen, die Lücke zwischen Theorie und Anwendung zu schließen und das Thema 3D-Druck für die Lernenden in verschiedenen Fächern interessant und greifbar zu machen.

Annamaria Lisotti, Liceo STEAM International Emilia, Italien