Ein neuronaler Schalter für Angst Understand article

Übersetzt von Veronika Ebert, Höhere Bundeslehr- und Versuchsanstalt für chemische Industrie, Wien. Wenn uns etwas Angst macht, sollen wir dann erstarren, oder sollen wir Nachforschungen anstellen? Sarah Stanley beschreibt in diesem Artikel, wie WissenschafterInnen des European Molecular…

von EMBL photolab

Fliehen, kämpfen, oder erstarren? Für Lebewesen, die von Angst überkommen werden, eine entscheidende Frage. Die Antwort hängt oft von der Amygdala ab, einer tief im Gehirn liegenden zentralen Schaltstelle zur Verarbeitung von Emotionen. Sie beeinflusst – bei Mäusen und Menschen – die Art und Weise, wie wir auf bestimmte Formen der Angst reagieren, und wirkt bei der langfristigen Abspeicherung von Angsterfahrungen mit. Allerdings weiß man bisher nur wenig darüber, wie die Zellen der Amygdala mit anderen Zellen des Gehirns kommunizieren, um spezifische Angst-induzierte Verhaltensweisen hervorzurufen.

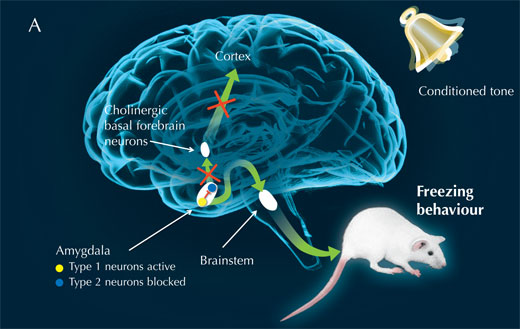

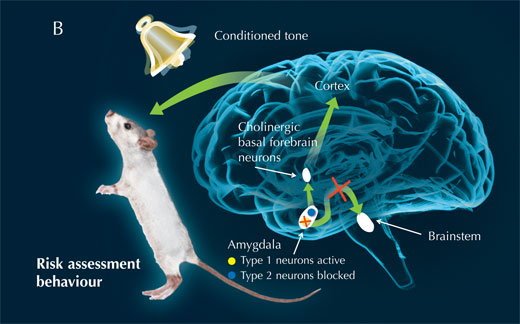

Dank einer neueren Studie von WissenschafterInnen des European Molecular Biology Laboratoryw1 (EMBL) in Monterotondo (Italien), und GlaxoSmithKlinew2 in Verona (Italien), konnte dieses Wissensdefizit verringert werden. Die WissenschafterInnen konzentrierten sich auf eine der zahlreichen Formen von Angst, die von der Amygdala verarbeitet werden. Sie setzen neuartige Arbeitstechniken ein um die Interaktionen zwischen verschiedenen Gehirnregionen bei dieser speziellen Form der Angst zu verstehen. Im Zuge dieser Arbeiten wurde eine Art Schalter entdeckt, der zwischen zwei verschiedenen Reaktionen auf Angst umschaltet: einerseits dem Erstarren und andererseits einer weiteren überraschenden Alternative zu Flucht, Kampf, oder Erstarrung. Diese Reaktion wird als aktive Risikoabschätzung bezeichnet, und geht mit dem Aufbäumen des Tiers, Grab- und Erkundungsaktivitäten einher.

Mäuse, die darauf konditioniert worden sind, einen bestimmten Ton mit einem unangenehmen Schock zu assoziieren, erstarren in der Regel vor Furcht, wenn sie diesen Ton hören, selbst wenn dieser mit keinem unangenehmen Erlebnis verbunden ist. Es ist bekannt, dass dieses Erstarrungsverhalten von ganz bestimmten Neuronen in der Amygdala, die als Typ I Neuronen bezeichnet werden, kontrolliert wird. Wenn die Signalweiterleitung der Typ I Neuronen an andere Zellen blockiert wird, erstarren die Mäuse nicht mehr vor Furcht. Jedoch sieht so aus, als ob Typ I Neuronen viel mehr als ein reiner Ein-/Ausschalter sind.

In einem wegweisenden Forschungsansatz, der pharmakologische und genetische Untersuchungsmethoden kombiniert, haben WissenschafterInnen des EMBL Mäuse so verändert, dass Typ I Neuronen zerstörungsfrei ausgeschaltet werden können. Die Mäuse stellen bestimmte Rezeptoren (= Proteine, die auf bestimmte chemische Stoffe reagieren) nur in ihren Typ I Neuronen her. Wenn den Mäusen bestimmte Stoffe injiziert wurden, hefteten sich diese an die Rezeptoren und lösten chemische Reaktionen aus. In Folge wurde das elektrische Potential der Neuronen zum Erliegen gebracht. Dadurch konnten diese Neuronen keine elektrischen Signale mehr an umliegende Gehirnregionen senden.

Mit freundlicher Genehmigung

von EMBL Photolab

Vor der Behandlung mit der chemischen Substanz sind die Mäuse so konditioniert worden, dass sie sich vor einem bestimmten Ton fürchten. Nach der Blockade der Typ I Neuronen wurden sie diesem Ton ausgesetzt, und ihr Verhalten beobachtet und analysiert.

„Als wir diese Neuronen blockierten, hat es mich nicht überrascht, dass die Mäuse nicht mehr erstarrten, das war auf Grund der Funktion der Amygdala zu erwarten. Aber wir waren sehr verwundert, als die Mäuse stattdessen ganz andere Verhaltensweisen , an den Tag legten – sie bäumten sich auf und zeigten andere Verhaltensweisen zur Risikoabschätzung“, meint Cornelius Gross, der die Arbeiten am EMBL leitet. „Es sah so aus, als ob wir nicht die Angst blockierten, sondern nur ihre Reaktion darauf, als ob aus einer eher passiven Reaktionsweise eine aktive wurde. Das sind Effekte, die man von diesem Teil der Amygdala absolut nicht erwartete.“

Um die neuronalen Schaltkreise (Verbindungen zwischen den Gehirnzellen), die dieses Umschalten von eher passiven zu aktiven Verhaltensweisen besser verstehen zu können, untersuchten die WissenschafterInnen die Aktivität verschiedener Hirnregionen durch das Scannen des Gehirns mit einer bildgebenden funktionellen Magnetresonanz („functional magnetic resonance imaging”, kurz “fMRI”). Bei kleinen Lebewesen wie Mäusen kann damit der lokale Blutfluss als Indikator für die Gehirnaktivität gemessen werden: Je mehr Blut in einem bestimmten Gehirnareal vorhanden ist, umso aktiver sind die dortigen Neuronen. Diese Studie dokumentiert den ersten Einsatz der fMRI zur Visualisierung neuronaler Schaltkreise in Mäusen. Möglich wurde dies durch Verwendung einer neuen Arbeitstechnik, die von dem Wissenschafter Angelo Bifone und seinem Team entwickelt worden ist.

von EMBL Photolab

Der Gehirn-Scan lieferte noch ein anderes unerwartetes Ergebnis: Früher dachte man, dass die Amygdala Angst-induzierte Verhaltensweisen einfach dadurch steuert, dass sie die Information an den Hirnstamm weiterleitet (Der Hirnstamm liegt zwischen Gehirn und Rückenmark.) Überraschenderweise fanden Cornelius, Angelo und ihre KollegenInnen heraus, dass bei Mäusen, deren Typ I-Neuronen blockiert worden sind, die äußere Schicht des Gehirns, der Cortex sehr aktiv war. Dies zeigte, dass auch der Cortex an der Entscheidung, wie Mäuse auf Angst reagieren wird, beteiligt ist. Gehirnaktivitäten fand man auch in einer anderen Gehirnregion, dem cholinergen basalen Vorderhirn, von dem man wusste, dass es die Aktivitäten des Cortex- beeinflussen kann.

Wie bei allen Brain-Scans muss das Untersuchungsobjekt auch bei der fMRI regungslos verharren, die Mäuse müssen daher betäubt werden. Die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem Cortex und der Reaktion auf Angst erfordert hingegen wache Mäuse. Da dies mit den bisher verwendeten Untersuchungsmethoden nicht möglich war, und der Zusammenhang zwischen dem Cortex und der Reaktion auf Angst bestätigt werden sollte, wählten die WissenschafterInnen einen anderen experimentellen Ansatz. Sie verwendeten Atropin zur Blockade der Cortexaktivität von Mäusen, deren Typ I Neuronen blockiert worden sind. Dabei zeigte sich, dass die Mäuse keinerlei Verhaltensweisen zur Risikoabschätzung mehr an den Tag legten.

Daraus schlossen die WissenschafterInnen, dass die Amygdala normalerweise das cholinerge basale Vorderhin hemmt, und gleichzeitig dem Hirnstamm signalisiert, dass die passive Reaktion auf Angst kontrolliert werden muss: Das Tier erstarrt (siehe Abbildung A). Wenn jedoch die Typ I-Neuronen blockiert sind, lockert die Amygdala ihre Hemmung des cholinergen basalen Vorderhirns. Dadurch wird der Cortex aktiviert und das Tier zeigt Verhaltensweisen der Risikoabschätzung (siehe Abbildung B).

Mit freundlicher Genehmigung von Nicola Graf, Cornelius Gross und Marlene Rau

Mit freundlicher Genehmigung von Nicola Graf, Cornelius Gross und Marlene Rau

„Das ist ein schlagender Beweis dafür, dass mit der funktionellen MRI Schaltkreise des Gehirns aufgeklärt werden können, die an komplexen Vorgängen wie der Verarbeitung von Emotionen und der Kontrolle von Verhaltensreaktionen beteiligt sind“, meint Angelo, der mittlerweile am Italian Institute of Technologyw3 in Pisa beschäftigt ist.

Diese Studie, bei der verschiedene Arbeitsmethoden zur Aufklärung der Erstarrungsreaktion von Mäusen kombiniert worden sind, zeigt, dass die Amygdala eine bei Weitem komplexere Rolle bei der Verarbeitung von Angst einnimmt, als bisher vermutet. Statt nur die Information über äußere Bedrohungen weiter zu geben, entscheidet sie über die Art der Reaktion.

Es ist wichtig, anzumerken, dass die Art von Angst, die in dieser Studie untersucht worden ist – die konditionierte Angst vor einem schmerzenden Schock – sehr spezifisch ist. Die Ergebnisse sind daher nicht unbedingt auf andere Verhaltensreaktionen von Mäusen auf Angst übertragbar.

„Es gibt zahlreiche parallele neuronale Schaltkreise, die verschiedene Arten von Angst abarbeiten. Es gibt zum Beispiel einen Teil des (Mäuse-)gehirns, der für die Verarbeitung von Angst vor einem Raubtier, wie einer Katze, zuständig ist. Ein anderer Teil des Mäusehirns reagiert auf das aggressive Verhalten anderer Mäuse“, erklärt Cornelius. „ Wir dachten ursprünglich, dass der Schaltkreis für die Angst sehr einfach ist, und entweder ein- oder ausgeschaltet werden kann, aber das dürfte nicht stimmen.“

Es ist sich auch nicht sicher, ob frei lebende Mäuse überhaupt ein Risikoabschätzungsverhalten als Reaktion auf angsterzeugende Ereignisse an den Tag legen. In dieser Studie wurden die Typ I-Zellen künstlich blockiert, und es ist denkbar, dass es auch in der Natur Situationen gibt, in denen diese Neuronen gehemmt werden. Dadurch könnten die Tiere Aktivitäten entfalten, um mehr über die wahrgenommen Bedrohung zu erfahren. Es wäre aber genauso möglich, dass diese Reaktion in der Natur nicht auftritt.

Wenn es diese aktive Reaktion in der Natur tatsächlich gibt, welche Arten von äußeren sensorischen Reizen sind erforderlich um sie auszulösen? Frühere Arbeiten haben gezeigt, dass Tiere, die sich in größerer Entfernung zum wahrgenommen Bedrohung befinden, eher erstarren, statt zu fliehen oder zu kämpfen. Dennoch können die WissenschafterInnen derzeit nicht sagen, ob die aktive Riskoabschätzungsreaktion von der Entfernung abhängig ist. Cornelius legt Wert darauf, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Risikoabschätzungsverhalten das Erstarrungsverhalten ersetzt, wenn eine Situation als weniger bedrohlich wahrgenommen wird.

Trotz dieser Einschränkungen ist die Studie sehr bedeutend. Die von den WissenschafterInnen angewandten pharmakogenetischen und fMRI-Techniken, werden vermutlich auch für andere Untersuchungen neuronaler Schaltkreise bei Mäusen außerordentlich wertvoll sein. So hat Cornelius und sein Team die pharmakogenetischen Methoden bereits genutzt, um Zellen zu identifizieren, von denen Signale an eine andere Gehirnregion, den Hippocampus ausgesendet werden. Diese Zellen ermöglichen es der Maus, den richtige Angstpegel in unangenehmen Situationen einzustellen.

Außerdem zeigen auch Menschen das Erstarrungs- und das Risikoabschätzungsverhalten als Reaktion auf Angst. Auch wir besitzen eine Region in der Amygdala, die jener von Mäusen, die die Umschaltung aktiv/passiv durchführt, gleicht. PatientenInnen, bei denen diese Region verletzt worden ist, können nicht mehr auf Angst konditioniert, obwohl sie in anderen Situationen auf Angst ganz normal reagieren. Es ist daher anzunehmen, dass die Ergebnisse dieser Studie direkt auf den Menschen übertragen werden können, meint Cornelius.

Obwohl noch vieles über die Art und Weise, wie Menschen Angst in verschiedenen Situationen prozessieren, erforscht werden muss, können Studien, die sich mit der Angst beschäftigen, helfen effizienterer Behandlungsformen für Angst-basierte Erkrankungen (z.B. Angststörungen und posttraumatische Stressstörungen) zu entwickeln. Mit den Worten der Nobelpreisträgerin Marie Curie: „ Jetzt wissen wir mehr, sodass wir uns weniger fürchten müssen“.

References

- Gozzi et al. (2010) A neural switch for active and passive fear. Neuron 67(4): 656-66. doi: 10.1016/j.neuron.2010.07.008

Web References

- w1 – Um mehr über das EMBL ( European Molecular Biology Laboratory) zu erfahren: www.embl.org

- w2 – Für weitere Informationen über GlaxoSmithKline in Verona, Italien, siehe: www.gsk.it

- w3 – Für weitere Informationen über das Italian Institute of Technology, siehe: www.iit.it

Resources

- Eine Einleitung für den Artikel von Gozzi et al (2010) findet sich in:

-

Pape HC (2010) Petrified or aroused with fear: the central amygdala takes the lead. Neuron 67(4): 527-529. doi: 10.1016/j.neuron.2010.08.009

-

- Als Teil einer Ausstellung (Goose Bumps! The Science of Fear) hat das Museum of Science, Boston (USA), einige furchterregende Aktivitäten für den Unterrichtseinsatz entwickelt. Nachzulesen auf der Webseite des Museums (www.mos.org) oder direkt unter: http://tinyurl.com/65savzz

- Weitere Forschungsarbeiten mit der fMRI finden sich unter:

-

Hayes E (2010) Die Wissenschaft des Humors: Allan Reiss. Science in School 17: 8-10.

-

Institutions

Review

Dieser Artikel beschreibt einige Experimente mit Mäusen, bei denen das Verhalten und die Gehirnaktivität untersucht worden sind, um Genaueres über die Reaktion auf Angst zu erfahren. Solche Forschungsarbeiten sind sehr wichtig, um unser Wissen über die Arbeitsweise des Gehirns zu verbessern.

Der Artikel eignet sich sehr gut, um SchülerInnen Einblicke zu geben, wie Forschung in wissenschaftlichen Laboratorien funktioniert. Lehrkräfte können den Artikel den SchülerInnen zum Lesen geben, und dann mit ihnen darüber nachdenken, wie sie selbst auf Angst reagieren. Möglich wäre es auch, einen Versuch zu entwickeln und durchzuführen. Außerdem können die SchülerInnen über die evolutionären Vorteile dieser Angstreaktionen für ihre Vorfahren nachdenken, und auch darüber, wie adäquat diese Reaktionen in der modernen Welt sind. Die SchülerInnen können auch versuchen, zu recherchieren, wie andere Tieren auf Angst reagieren und ihr Verhalten mit ihrer Umwelt in Beziehung zu setzen.

Die Verwendung neuartiger Forschungsmethoden, wie die Pharmakogenetik und funktionelle bildgebende Magnetresonanz (fMRI) wird ebenfalls in diesem Artikel beschrieben. SchülerInnen über 16 können nach Informationen suchen, wie diese Techniken funktionieren, und welche Bedeutung sie für die Forschung haben.

Der Artikel eignet sich auch als Ausgangspunkt für die Diskussion über Tierversuche in der Forschung. Die SchülerInnen können darüber nachdenken, wie sich die bei den Tieren erzielten Ergebnisse auf den Menschen übertragen lassen, und es kann über Alternativen zu Tierversuchen diskutiert werden.

Mireia Guell Serra, Spanien